Le grand cycle de l’eau : quésaco ?

L’eau recouvre 72 % de la surface du globe. On estime son volume à environ 1 400 millions de km3. Ce volume d’eau reste stable à travers les âges, grâce au cycle de l'eau.

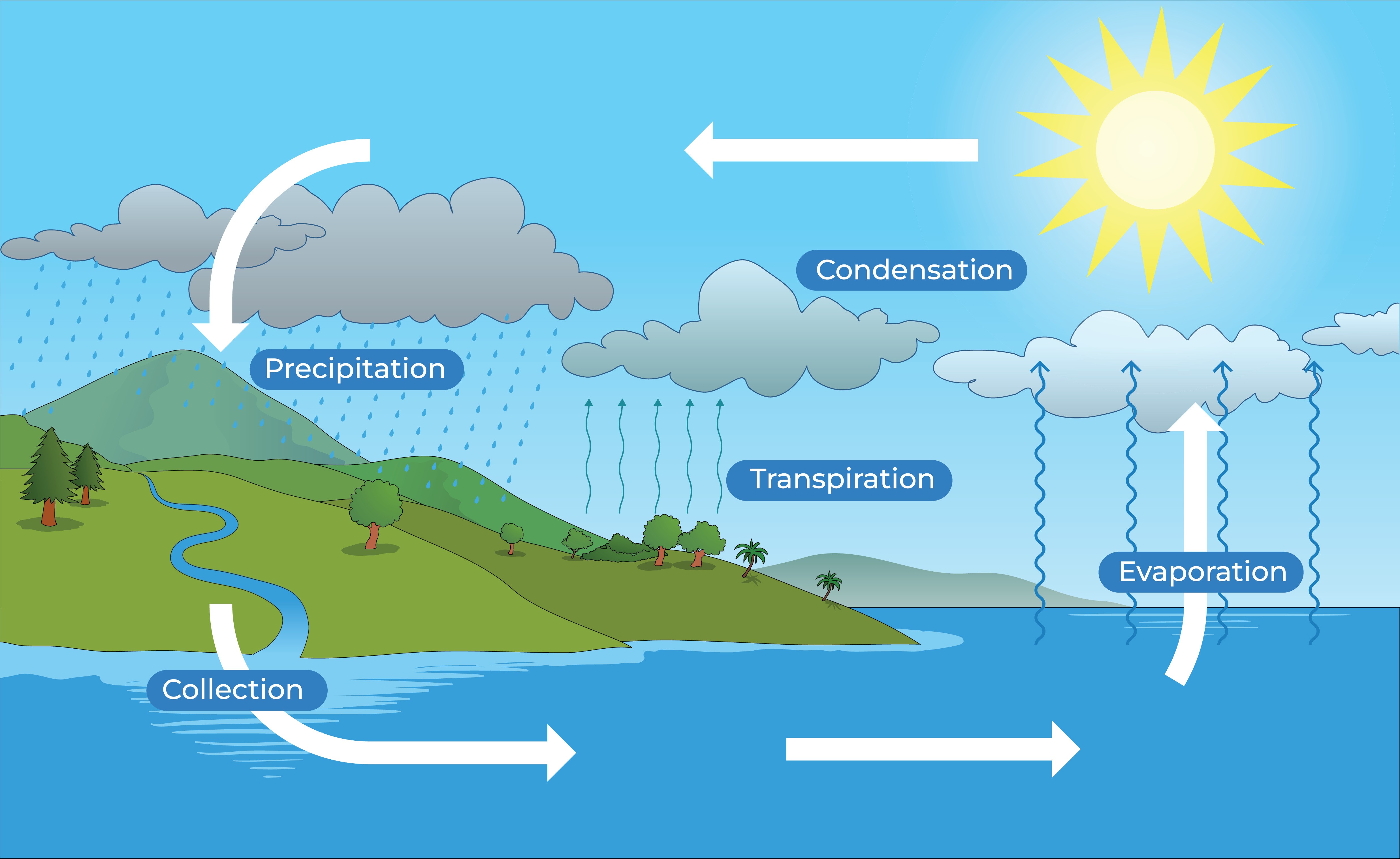

Pour comprendre le “grand cycle” de l'eau, il est nécessaire d'appréhender les différents acteurs de notre système climatique. Car l’eau circule sur terre sous différentes formes : nuages, pluie, rivières et océans. Elle va passer de la mer à l’atmosphère, de l’atmosphère à la terre puis de la terre à la mer, en suivant un cycle qui se répète indéfiniment.

Le lac Baïkal, situé dans le sud de la Sibérie, est le plus grand réservoir naturel d’eau douce liquide au monde avec 23 000 milliards de mètres cubes d’eau. Il est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco pour sa richesse écologique. La faune qu'il abrite figure parmi les plus riches et originales de la planète.

C’est quoi le petit cycle de l’eau ?

À partir du XIXème siècle, l’homme a mis en place un système de captation de l’eau pour pouvoir la traiter et la rendre potable et accessible à tous. C’est l’arrivée du robinet dans nos maisons. Dès lors, l’eau devient une ressource naturelle facile d’accès dont on peut disposer à volonté, chez soi. Mais le chemin de l’eau ne s’arrête pas là. Les eaux usées, celles que nous rejetons, sont ensuite collectées et à nouveau traitées pour être restituées dans la nature. Elles doivent être suffisamment propres afin de ne pas altérer le milieu naturel. C’est le « petit cycle de l’eau ».

Le saviez-vous ?

Ce système artificialisé répond à deux impératifs. L’accès pour tous à une eau potable est d’abord un enjeu de santé publique. Une eau saine permet de se prévenir d’un grand nombre de maladies et d’épidémies. La gestion des eaux usées est aussi un enjeu environnemental. Elles doivent faire l’objet d’un traitement avant d’être rejetées dans la nature afin de ne pas dégrader le milieu et préserver la biodiversité.

Et l’eau potable dans tout ça ?

Qu’est-ce qu’une eau potable ? Plusieurs paramètres sont à prendre en compte : les paramètres microbiologiques (virus, bactéries), chimiques, (plomb, mercure, chlore, nitrates, pesticides...), organoleptiques (l’odeur, la couleur et le goût) et les indicateurs de radioactivité.

L’eau est-elle potable naturellement ? Une eau, aussi transparente soit-elle, peut contenir, du fait des activités humaines, des substances polluantes tels que le plomb, le mercure ou l’arsenic. Elle peut également avoir des germes pathogènes comme des bactéries ou des virus responsables de certaines maladies. La consommation d’une eau non potable est l’une des principales causes de mortalité dans le monde et, la question de son traitement, un enjeu de santé publique.

Quelles sont les principales étapes de production d'une eau potable ?

L'eau doit être traitée dans des stations de production avant d'être potable. Ce processus implique 4 procédés différents : physique, chimique, physico-chimique et biologique pour éliminer les éléments minéraux et les polluants, qui varient selon l'origine de l'eau.

Les stations doivent également s'adapter à des changements temporaires de qualité, comme la prolifération d'algues ou l'augmentation de la turbidité, qui rendent l'eau trouble.

Pourquoi parle-t-on de pénurie d’eau ?

Du fait, par exemple, d’une augmentation de population, de la concurrence entre les divers usages de l’eau - agriculture, industrie, tourisme - dans de nombreux endroits, les besoins en eau potable peuvent dépasser la capacité des ressources : certaines nappes s’épuisent peu à peu car les prélèvements excèdent les apports naturels, empêchant ainsi le renouvellement de la nappe. Un prélèvement plus important en rivière peut générer des situations de pénurie, donc des problèmes écologiques pour ce milieu : mortalité de poissons, chute de biodiversité… Alors que la qualité de la ressource en eau s’est généralement dégradée avec les années, la législation impose, pour des raisons sanitaires et environnementales, des critères de qualité de plus en plus exigeants.

Y a-t-il moins d’eau sur terre aujourd’hui ? Contrairement à la plupart des autres ressources naturelles, comme le pétrole ou le charbon qui sont limitées, l’eau est toujours en circulation grâce à un mouvement atmosphérique et aux échanges entre les différents composants de notre système climatique. Ainsi, sur Terre, en termes de quantité, il y a autant d'eau aujourd’hui qu’il y en avait il y a des centaines de milliers d'années. L’eau de la planète bleue est à 97,2 % salée. Cette eau salée se retrouve dans les océans, les mers intérieures, mais aussi dans certaines nappes souterraines. L’eau douce ne représente que 2,8 % de l’eau totale du globe. Dans ce faible pourcentage, les glaces polaires représentent 2,1 % et l’eau douce disponible 0,7 %.

À partir du XIXème siècle, l’homme a mis en place un système de captation de l’eau pour pouvoir la traiter et la rendre potable et accessible à tous. C’est l’arrivée du robinet dans nos maisons. Dès lors, l’eau devient une ressource naturelle facile d’accès dont on peut disposer à volonté, chez soi. Mais le chemin de l’eau ne s’arrête pas là. Les eaux usées, celles que nous rejetons, sont ensuite collectées et à nouveau traitées pour être restituées dans la nature. Elles doivent être suffisamment propres afin de ne pas altérer le milieu naturel. C’est le « petit cycle de l’eau ».

Crédit photo : © KP Creative Stock - stock.adobe.com/ © zombiu26 - stock.adobe.com (infographie)